La storia del Gioco dell'Oca:

Il Gioco dell’Oca da quattro secoli riscuote enorme popolarità nell’immaginario collettivo di tutta Europa. Gioco d’azzardo per eccellenza, ma che gli adulti donano ai bambini come gioco pedagogico di pura dilettazione. Gioco che si è praticato nei salotti aristocratici come nelle osterie. Un gioco che piace tanto perché è allo stesso tempo semplice ed avvincente.

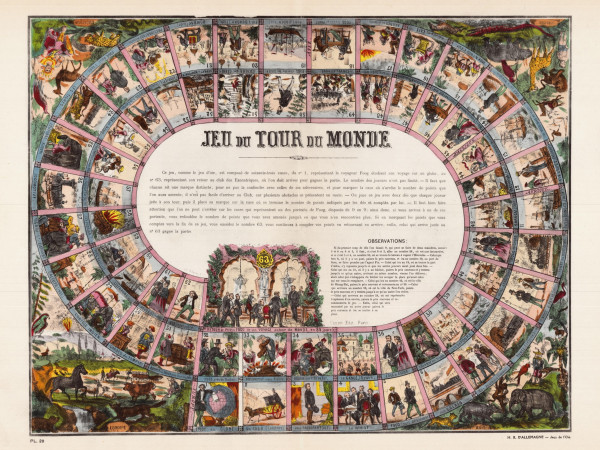

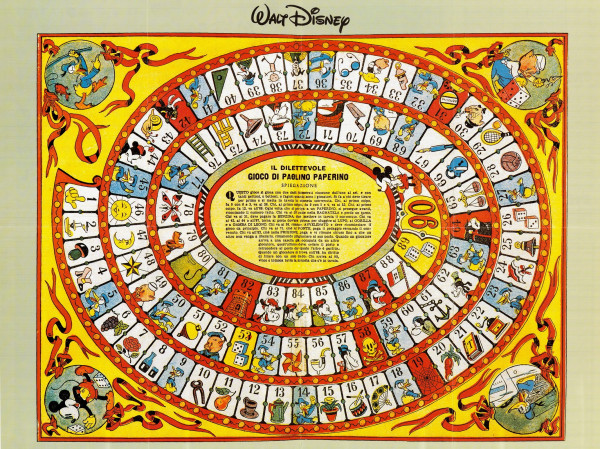

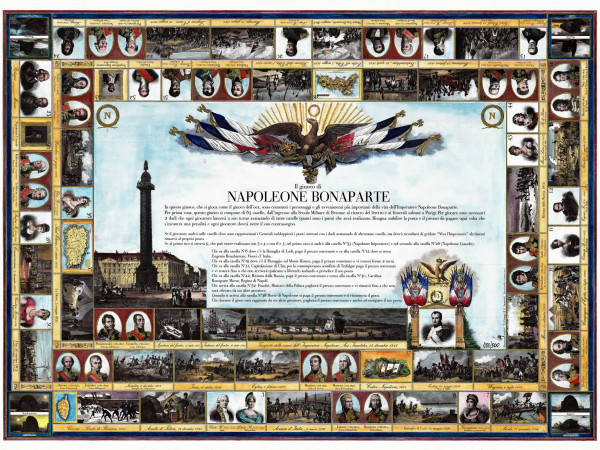

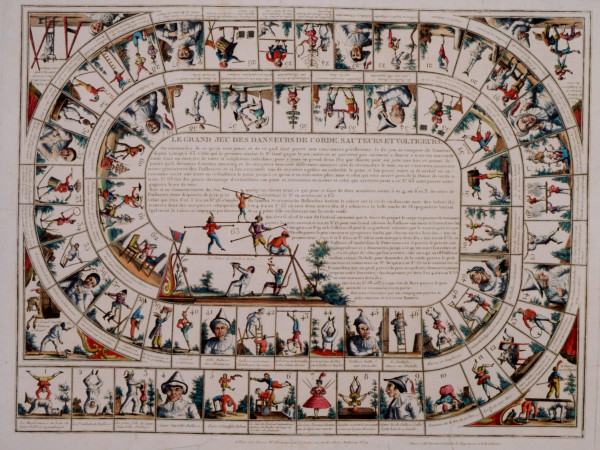

A partire dal XVII secolo, trovano ispirazione numerose versioni e adattamenti, tradizionalmente classificati come giochi di percorso.

Dov’è nato il Gioco dell’Oca?

La maggior parte dei cultori della materia, basandosi quasi sempre sulla testimonianza che Pietro Carrera riporta ne “Il giuoco de li scacchi”, pubblicato a Militello nel 1617, rispondono: in Italia. La risposta è dovuta ad una fonte storica, peraltro mai verificata, che documenta il dono di un esemplare del gioco mandato, verso il 1580, da Francesco dei Medici a Filippo II di Spagna. L’arrivo del gioco in Spagna è testimoniato, indirettamente, da Alonso de Barre che, pubblicando nel 1587 la sua “Filosofia cortesana”, applica lo schema di percorso del gioco dell’oca alla carriera dell’uomo di corte.

In assenza di altri riscontri oggettivi, la risposta è forse dovuta, per analogia, alle notorie fortune che i giochi e le feste godevano presso la corte fiorentina, per cui un gioco da sempre definito nobile, e all’origine fortemente caratterizzato sul piano della civiltà aristocratica e borghese, difficilmente avrebbe sopportato natali meno nobili ed enigmatici di quello della Firenze rinascimentale.

Il Seicento è il secolo che ne precisa l’espressività iconografica e ne fissa editorialmente anche la proprietà ludica, come attesta la specifica qualifica di gioco conferitagli nel 1654 da De La Marinière nella sua “Maison Académique”; il Settecento e l’Ottocento ne consolideranno fama e fortuna. Il gioco, trovando risonanza e fruizione presso tutti i ceti sociali, allarga la sua scenografia, raffigurando la società, le culture, i comportamenti, i modelli di vita. A differenza di altri giochi, si popolarizza con temi e stilemi, di volta in volta adattati, sul modello originario, ai gusti, ai desideri e ai valori del potenziale fruitore. Una divulgazione che non conosce alcun ostacolo, neanche di tipo censorio, visto che, sul versante della liceità religiosa e politica, non è considerato, expressis verbis, gioco d’azzardo, per cui il gioco è libero di impazzare, anche come puro gioco di ricreazione, in ogni contesto sociale, divenendo anche un efficace strumento di propaganda politica e commerciale, oltre che divertente sussidio didattico volto alla conoscenza di nozioni e valori inerenti ai campi più diversi.

La storia, la mitologia, la geografia, il costume, la religione, le invenzioni della prima età industriale, i prodotti commerciali da affermare sul mercato diventano occasioni narratologiche tutte riconducibili ad una dimensione ludica, con l’attraente palmipede in veste di formidabile veicolo di Weltanschauung o pretesto di popolare rispecchiamento di ideologie sociali e di insegnamenti morali.

La funzione ludica dell’intrattenimento e del libero divertimento si associa alla funzione comunicativa, per cui gli elementi iconografici che arredano le cornici o le scenette centrali del tavoliere non di rado contengono elementi realistici tratti dalla cronaca diretta.

Perché gioco dell’Oca?

Al lettore, sulla base di queste e di altre considerazioni che qui si tralasciano di riassumere, non è dato di conoscere quali siano state le ragioni storiche o culturali che all’originale inventore abbiano suggerito di dare al gioco il nome dell’Oca, creando un connubio che ha avuto un prosieguo di così grande successo in tutte le parti del mondo. Anche in questa circostanza, nessun documento o fonte storica menziona la scelta effettuata.

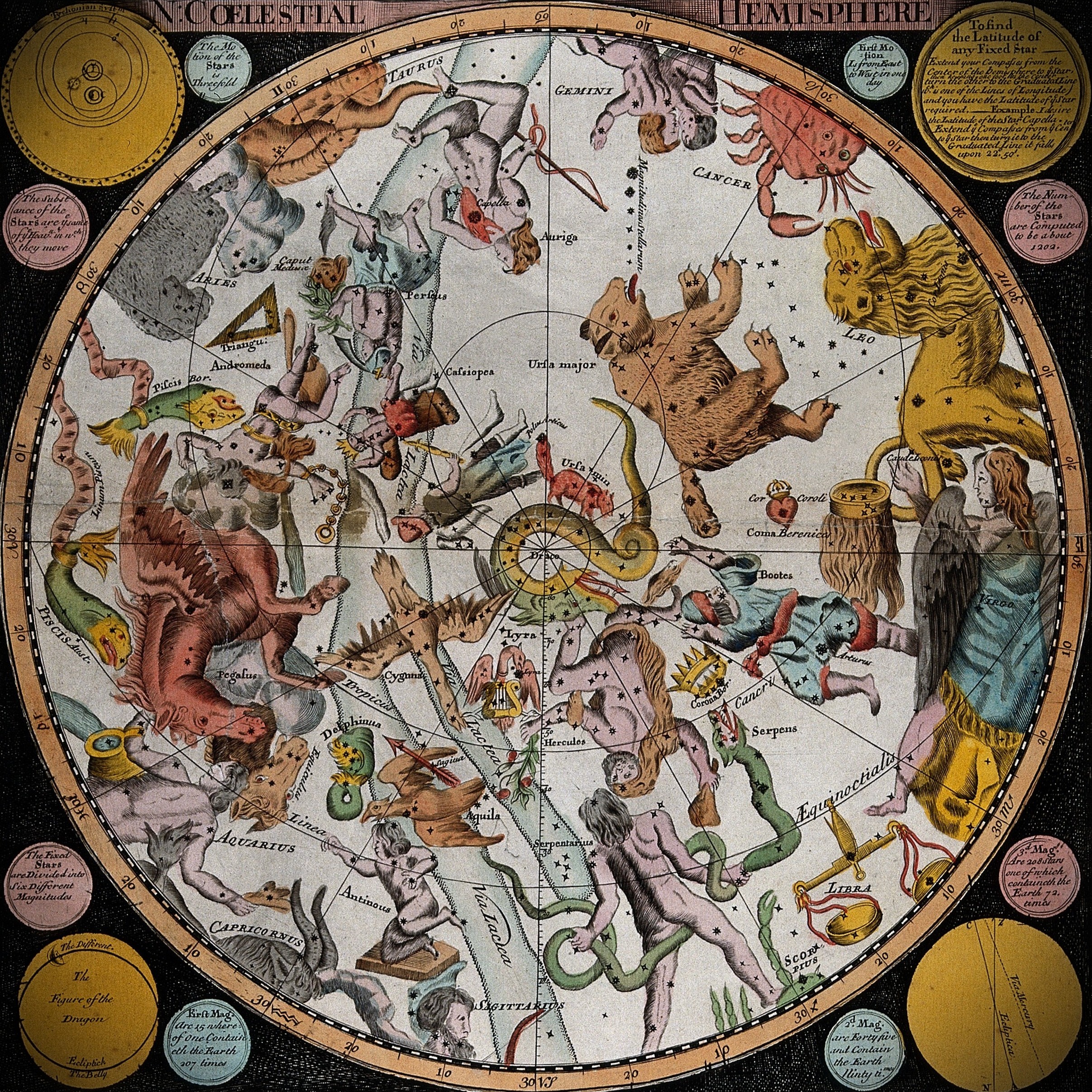

Animale saggio per eccellenza, secondo quando riferisce Plinio nella “Naturalis Historia”; animale emblema della custodia vigile e incorruttibile del Campidoglio, secondo quanto riporta Vegezio nel “De re militari”; animale prelibato per le sue carni tanto da essere offerto come cibo agli dei da Filemone e Bauci, secondo quanto narra Ovidio nelle “Metamorfosi”; tutto ciò avrebbe contribuito non poco ad eleggere il palmipede a figura simbolo di ogni vittoria.

Altro elemento, anche questo molto suggestivo, è la valenza divinatoria attribuita all’oca nel corso dei secoli. Oltre ad essere venerata dagli egizi come ministro della dea Iside, indicata dalla religione buddista come simbolo dell’ascesi celeste e più volte celebrata nelle mitiche saghe di ogni paese del mondo come emblema di inventività e di moralità, l’oca è associata alla consultazione della sorte.

Come si gioca?

Utilizzando la significativa classificazione che Giampaolo Dossena ha individuato per i giochi incisi dal Mitelli, il gioco dell’Oca appartiene alla categoria dei giochi di dadi con tavoliere. Il tavoliere traccia, in senso orario, un percorso suddiviso in 63 caselle (esistono varianti che ne contemplano anche 90) le quali, distinte in fauste e infauste a mezzo di simboli, segnano l’andamento “altalenante” del gioco. Si gioca con due dadi, un segnaposto ed un numero di gettoni di valore convenuto tra i giocatori. Il numero dei partecipanti può variare: il minimo è formato da due persone; se giocato con funzione essenzialmente divinatoria o per pura paidia, direbbe Caillois, nulla vieta che il giocatore possa essere uno solo. Dopo aver stabilito il turno a sorte, i giocatori lanciano i dadi e, sulla base del punteggio realizzato, posizionano il proprio segnaposto sulla casella corrispondente.

-fonte bibliografica testi di Domini Donatino-